2023年,千禾味业食品股份有限公司(下称“千禾味业”)以黑马之姿成为调味品“添加剂”舆论中的最大赢家。风水轮流转,舆论危机在不久之后居然降到了千禾味业头上,导致其业绩快速回落。

根据千禾味业2025年上半年实现营收13.18亿元,同比下降17.07%;实现净利润1.73亿元,同比下滑30.81%;扣非净利润1.71亿元,同比下降30.45%。成为整点消费整理的15家调味品上市企业(不含新三板企业和以原料、粮油、餐饮为主营业务的上市企业)中,净利润跌幅最大的企业。(相关阅读:2025上半年,调味品行业“大拐弯”)

而在2023年,千禾味业以31.62%的营收增速和54.22%的净利润增速位居前列。并且,今年上半年的营收、净利润跌幅,相较2024年的低个位数下滑进一步扩大。

当下,千禾味业正面临业绩和品牌信任的双重挑战。

业绩“变脸”

财报显示,今年上半年,千禾味业两大核心品类均呈现双位数下滑。其中,酱油品类实现收入8.39亿元,同比下滑16.09%;食醋品类实现营收1.58亿元,同比下滑21.51%。

在9月12日举办的四川辖区2025年投资者网上集体接待日上,千禾味业管理层表示:“公司3-4月受负面舆情影响销量出现波动,5-6月销量环比快速企稳回升,销量与营收呈现U型快速回升曲线。”[1]

今年一季度,千禾味业的营收、净利润分别为8.31亿元和1.61亿元,分别同比下降7.15%和增长3.67%。其中酱油品类实现营收为5.41亿元,同比下跌4.69%;食醋品类实现营收1.01亿元,同比下滑10.64%。

据此推算,今年二季度千禾味业的总营收只有4.87亿元,净利润更是只有1000多万。其中,酱油卖了不到3个亿,食醋只卖了6000万。

作为对比,千禾味业2024年单季营收最低的第二季度也有6.94亿元,净利润超9500万。

从渠道模式来看,今年上半年,千禾味业线上渠道收入为1.98亿元,同比下降29.2%;线下渠道实现收入10.99亿元,同比下降14.06%。

不难理解,在舆论危机之下,以年轻消费群体为主的线上渠道率先做出反应。而相较一季度线上模式的1.26亿元的收入来看,今年二季度千禾味业在线上渠道的表现也是新低。

而在线下渠道,第一季度的收入就有6.91亿元,也就是第二季度就只有4亿多。

区域层面,千禾味业上半年五大区域均出现不同程度的下滑,其中,大本营西部区域下滑幅度达到了23.71%,北部区域下滑幅度更是超过了30%。

所以,按季度来看,千禾味业的业绩并未有明显改善。

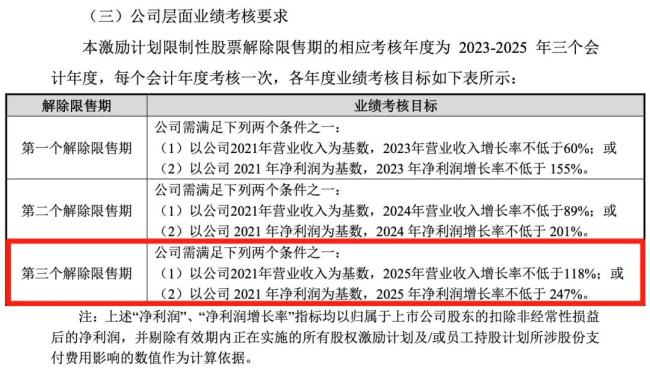

值得一提发是,按照千禾味业2022年限制性股票激励计划的第三个解除限售期考核目标:公司需满足下列两个条件之一:以公司2021年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于118%;或以公司2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于247%。

图源:千禾味业公告(截图)

2021年,千禾味业的营收和净利润分别为19.25亿元和2.21亿元。也就是说,按照上述考核目标千禾味业今年的营收将达到42.55亿元,或者净利润达到7.68亿元。

而上半年仅完成营收目标的30.98%和净利润目标的22.53%,即便是下半年表现再亮眼,要想实现上述目标,可能性无限趋向于0。

图源:千禾味业公告(截图)

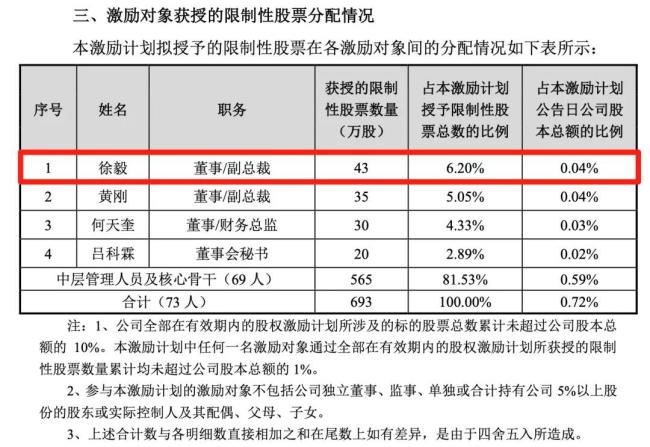

或许是眼看股权激励无望,在半年报披露的当天,千禾味业同日披露了公司董事兼副总裁徐毅辞职的消息。而在上述股权激励计划中,徐毅排在73名激励对象中的第一位,获授的限制性股票数量为43万股,占到该激励计划授予限制性股票总数的6.2%,占千禾味业股本总额的0.04%。

据悉,今年千禾味业内部调整还挺大的,有离职员工对整点消费透露:“很多老人都走了。”而他口中的“老人”,有多少在73名激励对象中,外界不得而知。

被动“焕新”

在今天的接待日上,千禾味业方面透露:“随着舆情影响逐渐退散,千禾0系列产品的包装在9月迎来焕新升级,同时启动新一轮推广,引领配料干净健康调味品的消费新趋势。”

而焕新升级背后,主要就是“零添加”即将退出市场。据最新版《食品安全国家标准预包装食品标签通则》(GB7718-2025)(下称“新规”)公布,该标准设置了两年过渡期,将于2027年3月16日正式实施,明确预包装食品不允许再使用“不添加”“零添加”等用语对食品配料进行强调;同时,新标准也修改了日期标示要求,要求食品标签上以具体日期的形式标示保质期的到期日。

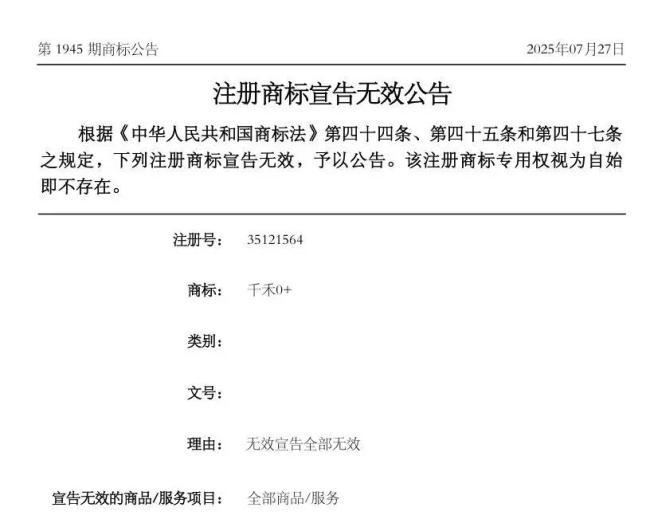

而据极目新闻报道,国家知识产权局商标局官网第1945期商标公告《注册商标宣告无效公告》显示,根据《中华人民共和国商标法》第四十四条、第四十五条和第四十七条之规定,下列注册商标宣告无效,予以公告。其中包含,千禾味业食品股份有限公司注册号为35121564的商标“千禾0+”。

图源:极目新闻

但在上述接待日上,千禾味业称,“千禾0”商标没有被无效宣告。公司为保护知识产权,布局注册了防御性商标。国家知识产权局对公司注册商标进行了核查,对部分商标(如:“千禾0+”)宣告无效,公司不会使用已无效的商标。公司“千禾0”商标(注册号:第46717423号)是合法有效的,依法在核准商品上合规使用,用于区分特定的商品和服务。公司将严格遵守《中华人民共和国商标法》的规定,真实、合法、公开、有效的使用注册商标。[1]

早在新规落地前,千禾味业就对外表示:“公司大力支持新规落地,新规过渡期2年,会尽快按要求执行。”[2]而当下里新规落地尚还有1年多时间,千禾味业必须谋求提前布局。

失策的“代价”

其实,在“添加剂”风波之前,千禾味业凭借零添加系列在调味品市场走出了一条自己的路,帮企业的主营业务成功从焦糖色转型为调味品。

虽然在“添加剂”风波中,千禾味业确实获得了前所未有的关注和热度,帮助企业成为“黑马”。但也让千禾味业在业绩增长的喜悦中迷失了“二次转型”的黄金期。

在友商面对舆论风波时,千禾味业并未借机大力扶持自己的180、280、380系列或者有机系列产品,而是用“零添加”系列来直指对方的“痛处”。此后,零添加系列的调味品犹如雨后春笋,快速的涌现终端,进而引发价格战,不少1.6L的酱油已经跌破10元/桶。

虽然千禾味业在这波风口中抢的了先发优势,导致2023年业绩创下历史新高。但当友商回过头来时,直接瞄准千禾味业的零添加系列,推出各种与之对应的零添加系列产品,通过规模优势和渠道渗透率,直接反超了千禾。

而诸多同行挺近零添加,也证明了这一系列产品其实并没有想象中那么高的壁垒。随着新规的落地,千禾味业此前多年经营的“零添加”品类优势,直接荡然无存。

面对此种境地,千禾味业不得不主动去寻找下一个“零添加”。

近日,千禾味业的公关稿称公司已与国家级农场正式达成合作,共建高标准大豆原料供应链,主要就是布局非转基因大豆原料。其实,从产品角度来看,在过去几年,千禾味业的酱油平均销售吨价,要明显比海天味业和中炬高新(美味鲜)低一些,导致其品类毛利率也不及后两者,除了产品结构之外,也与千禾味业的规模优势不及对手有关。

随着千禾味业年产60万吨调味品智能制造项目二期于今年6月正式投产,其总产能也跃升至120万吨,有助于拉进与竞争对手之间的产能差距。不过,产能越大,市场压力自然也越大。

面对舆论带来的负面影响尚未彻底消除、行业竞争态势加剧、业绩连续下滑等多重压力下,千禾味业如何消化新增产能也将成为外界关注的重点。

截至今年上半年,千禾味业经销商数量为3307家,虽然较一季度末有所增长,但仍不及2024年末的3316家,而在2023年末,千禾味业的经销商数量为3250家,较2022年末净增超1000家。

换而言之,在最近两年半里,千禾味业的经销商数量几乎没有太大的变化。或许是没有了“零添加”的加持,千禾味业对经销商的吸引力有所削弱。

从品类角度来看,自2020年千禾味业未单独披露焦糖色业务算起,至今已有5年多光景,但其主要收入来源还是酱油和食醋,并且食醋占比并不算高。而在其他品类中,千禾味业也积极推出过菜谱调料、料酒、火锅底料、调味油等产品品类。

在接待日活动上,千禾味业方面表示:“酱油、食醋、料酒、蚝油都是公司的核心产品品类,我们依托强大的研发实力和不断扩大的营销网络,充分发挥蚝油产品健康、美味、使用便捷的优势,积极布局,在推广过程中也在不断优化推广策略。”

但截至目前,酱油、食醋之外的品类,并未给千禾味业的业绩带来明显增益。

而当千禾味业还在谋求重回增长时,不少调味品企业已经将目光放到了海外市场的拓展层面。千禾味业也表示:“目前公司已经开辟了国际市场,在欧洲、美洲、东南亚等地均已有公司产品销售,公司高度重视出海业务,力争将“匠心酿造的中国味道”畅销全球。”[1]

(责任编辑:zx0600)